【第733回】 赤玉、白玉

前回の「第732回月の呼吸、潮の満干の呼吸」に引き続き、今回はこの中の潮満の玉、潮干の玉について研究することにする。

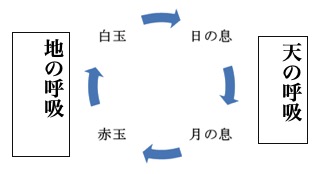

技は天の息と地の息に合わせて生み出さなければならない。天の息は吐く息で、日の息と月の息であり、地の息は引く息で、潮の満干である。

今回の研究対象はこの潮の満干である。潮満の玉、潮干の玉であり、また、赤玉、白玉ともいう。この赤玉、白玉は天の息と違い、玉なのである。つまり、潮が満る玉と潮が干る玉ということである。

そこで地の息を、月の息で吐き切って、足下から上がってくる気と息に合わせて、引く息で腹中を膨らませると腹中は気と息で満ちてくる。これが潮満の玉の赤玉である。

更に息を引き続けると胸に気と息が満ちて球になる。これが潮干の玉の白玉である。

赤玉と白玉を図解してみると次の様な感じになる。

だが、技として赤玉と白玉に働いてもらうのは容易ではない。やるべきことをやらないと働いてくれないのである。

それではやるべきこととは何かというと、日月の息としっかり合気することである。つまり、天地の呼吸も赤玉、白玉も日月の息により、そしてその合気によって働くということであるから、まずは日の息、そして月の息をしっかりしなさいということである。

これを大先生は、「天地の呼吸は、赤玉も白玉も日月の合気によって、生命を現わすのです。」と言われているのである。

この赤玉と白玉で剣や杖を振ると気持ちがいい。合気の剣、合気の杖を振っているという感じになる。天の呼吸と地の呼吸の息で振っているわけである。

お陰で、大先生の剣や杖はこの赤玉、白玉で振られていたことが分かってくる。大先生に1mm近づけたことになるだろう。

合気道の思想と技

合気道の思想と技