【第259回】 技の稽古

合気道の技は、横文字にした「テクニック」というものではないと思う。もっと広く、深く、多重的であるし、動的でダイナミックなものであろう。それに、合気道の技は宇宙の法則からできているといわれるから、自然の法則性がある。

例えば、「片手取り四方投げ」は合気道のひとつの技(の形)であるが、持たせた手を振り回して相手を倒すだけの技ではない。それは技の形であり、それだけでは形をなぞっただけで技にはならない。

技になるためには、開祖のいわれる「技を生み出す仕組みの要素」、これを私は技要素といっているが、この技要素が遣われなければならない。

例えば、「片手取り四方投げ」の場合は、

- 手を掴ませて相手と結び相手と一体化する。(引力)

- 掴ませた手を縦から横に十字に反し、(十字)

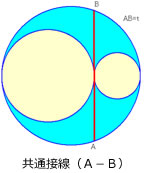

相手の肩を中心とする円と自分の腰腹を中心とする円の共通接線(図参照)で、相手とひとつになると同時に、自分の円の中に入れる(円)

相手の肩を中心とする円と自分の腰腹を中心とする円の共通接線(図参照)で、相手とひとつになると同時に、自分の円の中に入れる(円)

- 足と手を右、左交互に規則的に陰陽につかう(陰陽)

- 地側の手は下げ、反対側の手を挙げてつかう(日月の呼吸)

- 転換する際の重心の移動(地の呼吸)

技要素は、基本技と呼吸法で見つけていくのがいいだろう。基本技というのは、多くの基本的で重要な技要素で構成されているので、技要素が会得しやすい技といえるだろう。さらに、技要素を身につけたければ、基本技の中から自分の得意技をつくり、それをできるだけ多く稽古をしていけば見つけやすいだろう。

基本技から技要素を見つけ、それを遣えるようになったら、他の技でその技要素を試してみるといい。違う技でその技要素が遣えれば、その技要素を会得できたことになる。そうすれば、さらに一段階上の技に遣ってみればよい。例えば、片手取りから諸手取りとか、二人掛け、また、応用技で遣ってみる。もちろん、一教で得た技要素を二教や三教で遣ってみるのもよい。

新しい技や知らない技をやる場合も、覚えた技要因でやるようにするとよい。うまくできなくても、力でやるのではなく、技要素をつかってやるのである。相手を倒すことだけ考えて、がむしゃらにやっても意味がない。それでは先へ繋がらないから、道を進むことにはならない。

技がうまくいくかどうかのひとつは、技要素をどれだけ遣えるかということであろう。技要素は、技を生み出すための技を構成する仕組みであるから、無数にあるはずだ。一つでも多く見つけ、会得し、技に取り入れていかなければならないだろう。これが技の稽古とだ考える。

Sasaki Aikido Institute © 2006-

上達への秘訣

上達への秘訣